茶道具を一括りには言っても数多くの種類があります。

茶道で使う道具の他、日常生活で使うような湯呑などについても広くお茶道具を読んでいたりもするんですよ。

中古市場では実用品としての需要がある他、コレクションやインテリアとしての需要もあり数多く取引されています。

特に著名な作家さんやメーカー(●●窯や●●堂など)が制作・製造した品物は価値が高く、品物によっては高額でやり取りされているものもあるんですよ。

品物の保存状態や由来が明確かどうか、共箱と呼ばれるような木箱と一緒になっているかなど多くの査定ポイントがありますので、詳細についてよく分からない品物がお手元にある際は一度査定に出してみるのもオススメです。思わぬ価値があるかもしれませんよ。

また『茶道』に使用される道具の他にもお茶の間で使用される急須や湯呑茶碗などもリセールの場では広く茶道具と呼ばれている実態があります。

『茶道』というくくりで言えば奥が深く流派によって使用される道具も細かく別れてきますので詳しい人にとっては違和感があるかもしれませんが、中古市場では日常的な「お茶を飲む」時も含めて理解されているのだと思われます。

引き出物や土産物で「●●焼」と名の付いている品をお持ちの方も多いのでは無いでしょうか。

長年死蔵している品物を整理する際には是非売却するという選択肢も検討してみてくださいね。

茶道具の種類例

予想以上に種類の多い茶道具。

専門的な知識のある方であればどのように使う道具なのかわかるかと思いますが、そうでない方にとっては何に使う道具なのかわからないことが多いと思います。

家に昔から合ったものが実はお茶に使われる道具だったというケースも多いのではないでしょうか。

新潟県で良くお見かけるするお品物

新潟県では金属加工で有名な「燕三条」があることから茶道具においても金属工芸品をお持ちの方が多くいらっしゃいます。

もともとは江戸の建造物のために幕府により推奨されていた「和釘」の製造が、燕三条地域で冬期間の副業として行われていたことをきっかけとして金属加工業が発展していったんだそうです。時代を経て今も尚、数々のメーカーさんが素晴らしい品を生み出しています。

長い歴史のある地元のメーカーさんが多くあることから、贈答品や記念品として贈られる機会も多いためお手元にお持ちのご家庭が多いようです。

■玉川堂製の銅製品 公式HP

■富貴堂製の同製品 公式HP

点前の道具

- 茶碗(ちゃわん):お茶を飲む器

- 茶入(ちゃいれ):濃茶用の抹茶を入れる容器

- 棗(なつめ):薄茶用の抹茶を入れる容器

- 茶杓(ちゃしゃく):抹茶をすくう匙

- 茶筅(ちゃせん):抹茶を点てる竹製の道具

- 水指(みずさし):水やお湯を入れておく道具

- 水注(みずつぎ):水やお湯を注ぐ道具

- 皆具(かいぐ):水指、蓋置、建水、杓立などを揃えたもの

- 棚(たな):席中に置かれる棚

- 風炉先(ふろさき):点前畳を区切る屏風

- 蓋置(ふたおき):釜の蓋や柄杓を置く道具

- 建水(けんすい):使った水やお湯を捨てる道具

※点前とは

・・・お客様にお抹茶を点てて差し上げる一連の所作のこと。

釜と炉・風炉

- 風炉釜(ふろがま):風炉の時期に用いる釜

- 風炉(ふろ):風炉釜を乗せる炉

- 炉釜(ろがま):炉の時期に用いる釜

- 炉縁(ろぶち):炉にはめ込む木製の縁

※風炉とは

・・・風炉とは、茶道で夏に使われる炉のこと。

炉は畳をくり抜いて茶室に設置する。

炭道具

- 炭斗(すみとり):炭と炭道具を入れて運ぶ入れ物

- 灰器(はいき):蒔灰を入れる器

- 羽箒(はぼうき):散らかった炭や灰を掃くほうき

- 火箸(ひばし):炭を扱う金属製の箸

- 釜鐶(かまかん):釜を上げ下ろしする金属製の道具

※炭道具の位置付け

・・・茶道において重要な「湯相」「火相」を整える為に重要なもの。

・・・「湯相」:お湯の湧き方や音のこと。

・・・「火相」:炭の火力や配置のこと。

床の間の道具

- 掛軸(かけじく):亭主の意向や季節感を表す書や画

- 花入(はないれ):花を生ける器

- 主菓子器(おもがしき):主菓子を出す器

- 干菓子器(ひがしき):干菓子を出す器

- 香合(こうごう):香を入れる容器

- 莨盆(たばこぼん):喫煙するための道具

※どうして和室の飾りつけやお菓子を出す器なども茶道具なのか?

・・・直接お茶を飲むためには関係ないが、お客様に対する亭主の心配りとして大事だから。

季節感や趣旨を伝える役割もある。

茶道具の御買取品例

実際にお買取りさせて頂いた茶道具をご紹介します。

有名な作家さんやメーカーの品で無くてもお買取できるケースの多数ございます。

福亜堂 銅製建水

清雅堂 銅製茶器揃

相馬焼 茶碗

玉川堂 茶筒

五代伊藤赤水 赤水窯 無名異焼 茶器揃

吉栄堂 純銅製茶托

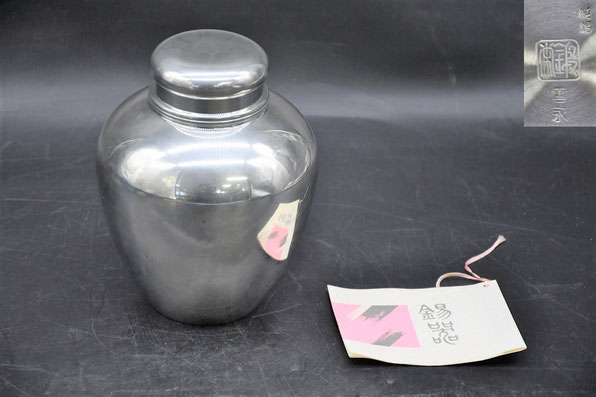

鍛栄 雪永 純錫製茶壷

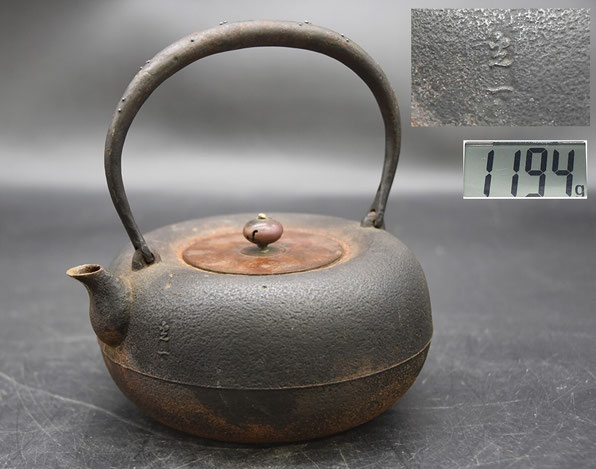

龍文堂 銅蓋鉄瓶

釜師 光一造 銀粒象嵌堤手 斑紫銅蓋鉄瓶

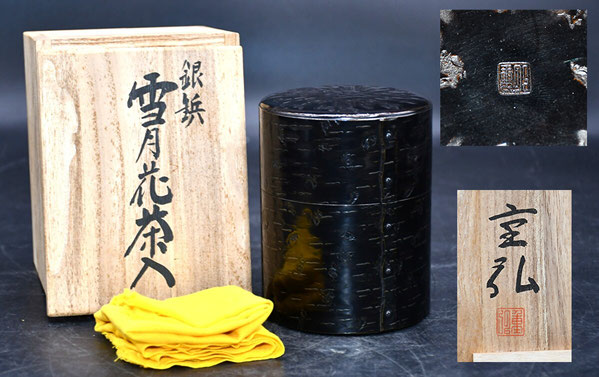

重弘作 銀鋲 雪月花茶入

継山造 本錫 松実摘 弦手急須

北越堂 銅瓶

金正堂 銅瓶

山川堂 銅瓶

銀川堂 いぶし銀 黄銅急須

算玉アラレ 南部鉄瓶

清水焼 茶器揃

九谷焼 茶器揃

備前焼 松果摘 宝瓶

備前焼 寛造 急須

備前焼 陶古造 組椀 煎茶揃

茶道具の買取は石田企画にお任せください

現在、実用品としてはなかなか使うことが難しいお茶道具ですが趣味として茶道を嗜まれている方やコレクション目的で購入される方など、お茶道具にはまだまだ多く需要のある分野です。もしも眠らせてしまっているままでしたらもったいないかもしれません。

ご自宅や空き家・蔵・倉庫の整理やコレクションの売却などの際は是非石田企画にお声掛けください。

経験豊富な査定士がお伺い致します。